地域のつながり探訪記

~北海道JRAT(北海道災害リハビリテーション推進協議会)編~

リハ職の視点から避難所や避難者を評価

地震や津波などの大規模災害が起こった際、直接的被害を免れた後に大きなリスクとして指摘されているのが「災害関連死」です。避難生活で体を動かす機会が減って身体機能が低下する生活不活発病の発症、持病の悪化、ままならない生活で蓄積するストレス――。さまざまな要因が絡み合った末、悲劇を生む状況は災害の度に問題視されています。

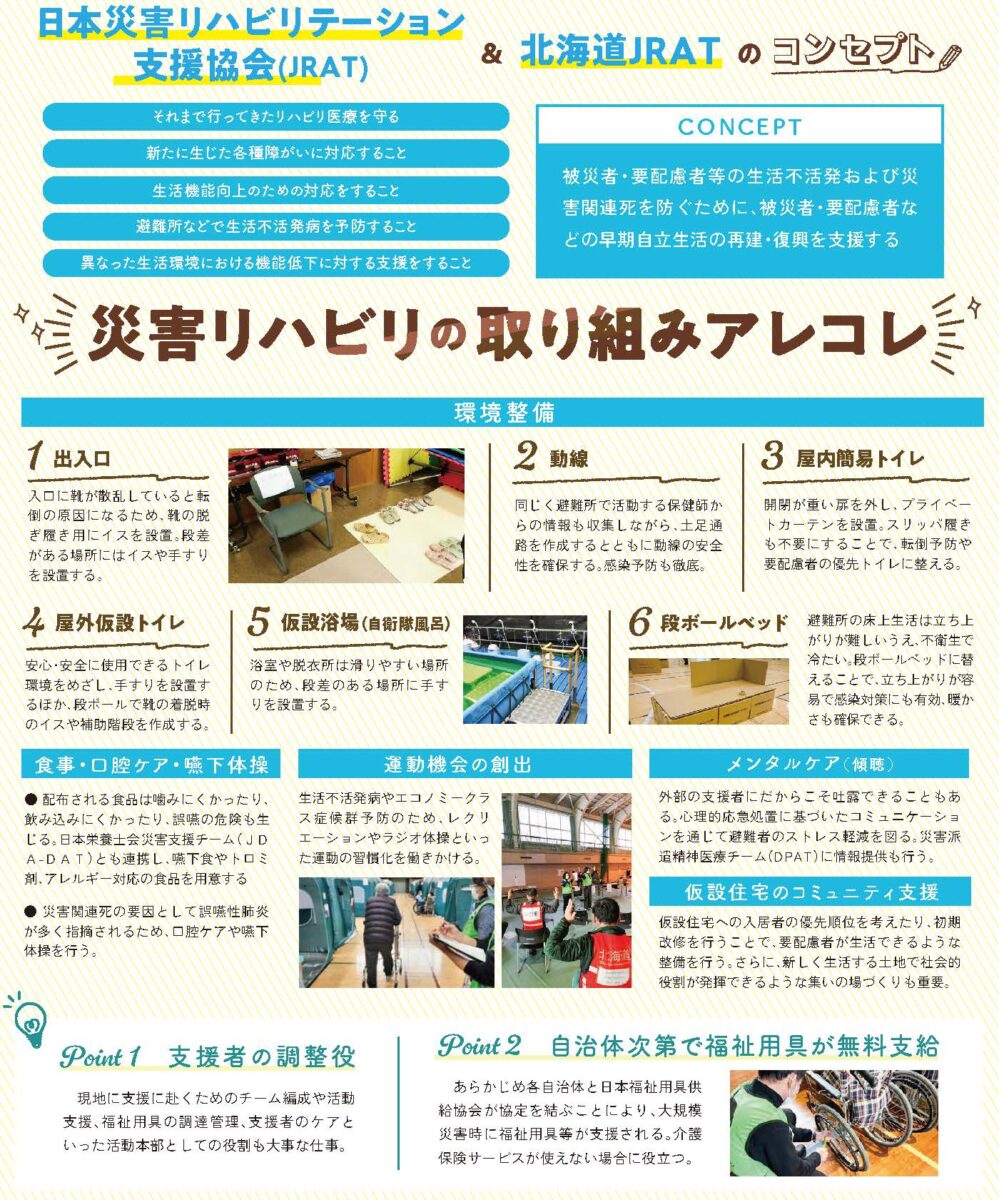

これを予防すべく活動しているのが「日本災害リハビリテーション支援協会(JRAT)」で、その地域組織となるのが「北海道JRAT(北海道災害リハビリテーション推進協議会)」です。災害時に避難所を拠点とし、リハビリ専門職の視点から環境整備や避難者へのリハビリ評価・実施、集団体操などを提供するのがメイン。対象は自ら避難するのが難しい高齢者や障がい者、乳幼児といった配慮が必要な人と位置付けています。

世話人で理学療法士の工藤篤志さんは、災害時のリハビリの意義についてこう説明します。「生活環境の急激な変化を強いられる避難者に対し、自立を妨げない程度の適度なリハビリ介入を通じて能力を引き出すとともに、長期の避難生活による二次障がい発症の軽減に努めます。急性期から生活維持期にわたる幅広い支援を行っています」

メンバー構成は、北海道理学療法士会や北海道作業療法士会、北海道言語聴覚士会等の会員であれば全員に参加資格があり、災害発生時に自ら名乗りをあげて支援に赴く流れ。これまで、熊本地震や北海道胆振東部地震、能登半島地震で支援活動を行ってきました。

新年度は避難所でのより継続的な支援をめざし、再編成した組織で北海道との協定締結に向けて動いているところだとか。事務局長で医師の光増智さんは、「有事に迅速に指導できる体制づくりとさらなる

認知度の向上に取り組んでいます」と説明します。

個人情報の事前登録で迅速な支援が可能に

平時の研修や度重なる災害支援の実践で組織力は増す一方、リハビリ専門職の不足や地域偏在といった課題も多くあります。

そんななか工藤さんが、災害時の備えとして福祉関係者に知っておいてほしいと強調するのが「避難行動要支援者制度」です。これは事前に行政に個人情報を登録することで個別避難計画が作成され、迅速な誘導や安否確認を可能にする制度。「フェイスシートに追加された避難所の情報もあわせることで、より適切な避難に効果を発揮します。私たちは助かった命にしか支援はできないため、ぜひ協力してほしいです」

光増さんも、あらためて災害リハビリの必要性を訴えます。

「もともと自立していた高齢者でも避難所で過ごすことによって、トイレはおろか歩くことすらままならなくなってしまう恐れがあります。ぜひ一緒に被災者支援につながる行動に着手しましょう」

北海道JRAT(北海道災害リハビリテーション推進協議会)

「北海道JRAT」の活動に興味のある方は、お気楽にお問合せください!

代表:向野 雅彦(北海道大学病院リハビリテーション科 教授)

事務局:中村記念南病院病院内 担当 光増 智

Mail: hokkaidojrat@gmail.com