第1回 知っ得福祉

福祉の聞きたいこと、知りたいことがわかる。現場のリアルな声をお届けします。

障害者も企業もハッピーな障害者雇用は実現するのか?

引き上げられる法定雇用率

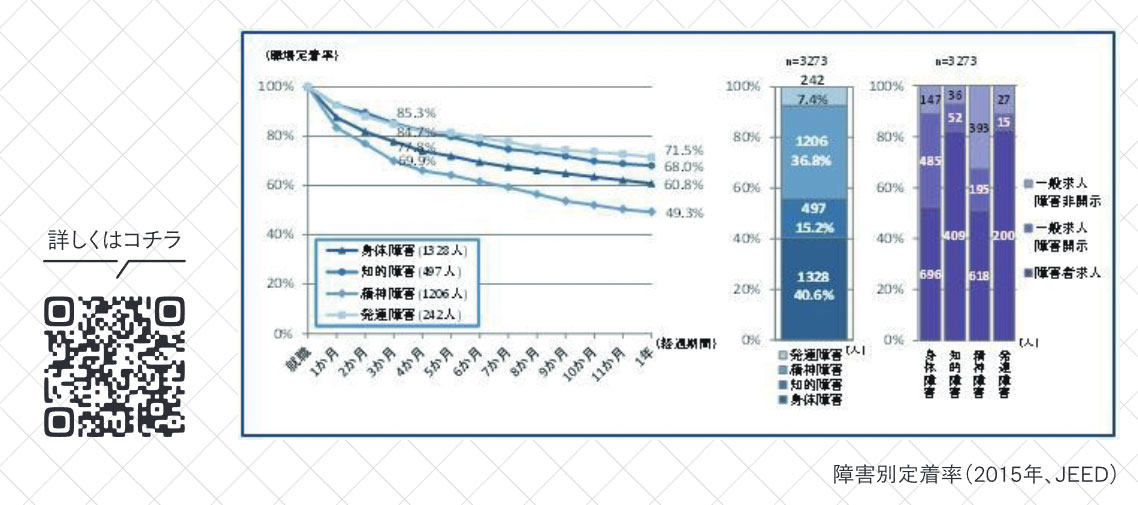

厚生労働省によると、民間企業の法定雇用率は現在2.5%で、40人以上の事業主は障害者を1人以上雇用する必要がある。2026年7月から2.7%に引き上げられる方針だ。一般企業の障害者定着率は1年後58.4%、A型を含む場合は61.5%(2017年、JEED調査)。発達障害者は49.3%と低い。最新データは未公表だが、傾向は継続している。障害種類別の統計を見ると、発達障害者の1年後の職場定着率は、49.3%と低い。障害者雇用の難しさと課題について、自身も発達障害当事者で、中高年発達障害当事者の会「みどる」(https://midoru.net/)を主宰し、延べ2,000人を超える発達障害者の相談に乗ってきた、代表理事の山瀬健治さん(59歳)に話を聞いた。

暗黙のルールが分からず離職 離職するから暗黙のルールが分からない負のループ

「会社には暗黙のルールがありますが、健常者は自然と身に着きます。だけど、障害者は、勤めた経験がないか短いので、身に着きにくい。ルールが分かっていないことで会社にいづらくなり、会社にいないからルールを覚えられないという負のループにハマってしまいます」(以下、山瀬さん)山瀬さん自身は、勤務経験から、ルールに合わせることはできなくとも、ルール自体は理解できたので生き残れたという。 「年齢が上がれば上がるほど、社会経験を求められるので、30歳前でもルールが分かっていないと、即日、クビにされても文句は言えない。面接で落とされますよね」社会経験のなさを補おうとすれば、就労移行支援事業所(以下、就労移行)で訓練を積むしかないが、その質はどうなのだろうか?

規模や法人により全く異なる就労移行支援事業所の質

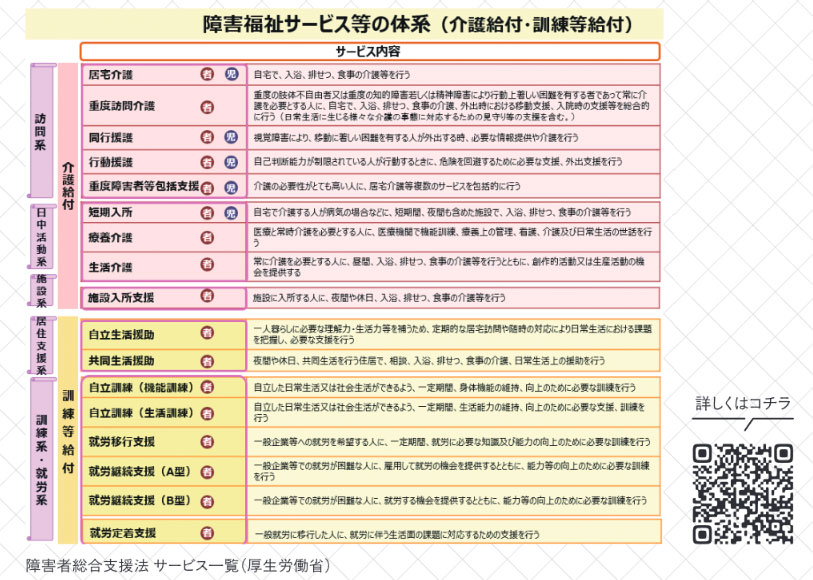

就労移行は、福祉優先型(心身回復重視)、リワーク型(職場シミュレーション重視)、就職実績型(企業連携強)に分かれ、質は事業所により異なる。さらに、出口である「就職に強い事業所」と「弱い事業所」、担当者が一緒にハローワークや就職フェアに着いて行くような手厚い事業所もある。実績があり、企業から内定枠をもらっている事業所もあるので、一概に大きな事業所がいいとも言えない。「自分にはどの事業所が合っているかを選ぶには、障害特性も含む自己理解が必要になってきます」自己理解が不足している人は、適切な支援につながれない。また「障害者総合支援法」による就労支援には穴があると山瀬さんは指摘する。

職業準備性(働く基礎スキル)のない障害者の受け入れで疲弊する企業

「就労移行は、2年間フルで障害者が利用する方が、報酬がもらえます。その後に、就労した企業で、半年以上働いてくれると、一番報酬が多く得られます。早く働きたい障害者と、長く通って欲しい就労移行で、利益相反があります」そうなると、就労移行としては、1人でも多くの障害者を就労させ、半年間持ってくれればいいという発想になると山瀬さんは危惧する。「こういう制度設計だと、職業準備性のない障害者まで、就労させようとなってしまいます。身体障害者への合理的配慮とは違い、精神障害者への配慮は雨天に体調を崩す等、個人差が大きい。ノウハウがない企業がほとんどなので、同僚や上司など現場の負担が大きくなります」負担に対する社員たちへの直接的な手当てがなければ、障害者雇用を忌避する気持ちが産まれるのも当然だ。だけど、法定雇用率は機械的に引き上げられていく。

障害者側にできること 企業側にできること

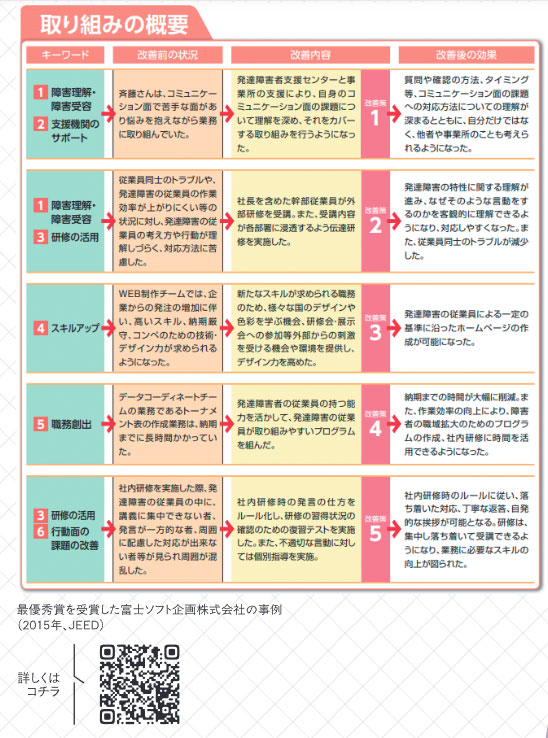

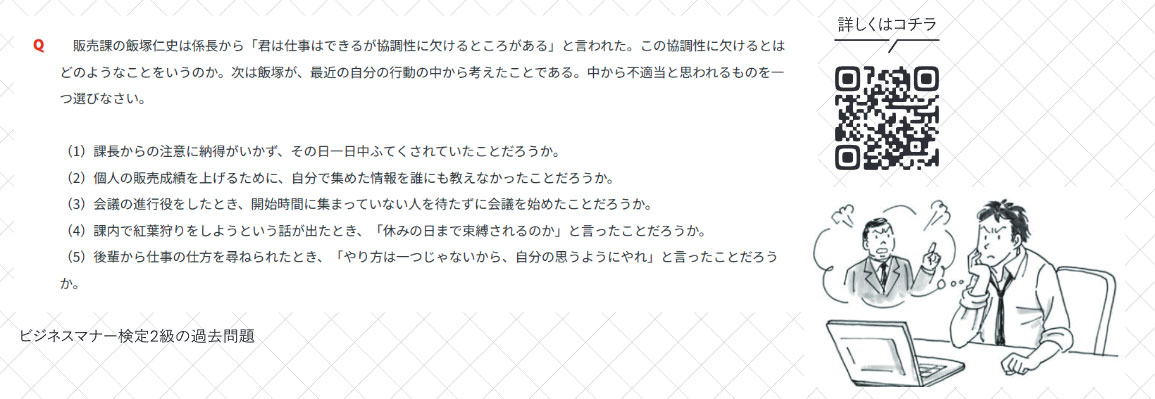

ノウハウが不足する企業側はどうしたらいいのか?「有益な書籍も出ていますが、WEB上でも、障害者雇用の取り組み成功事例は公開されています」山瀬さんがおススメするのは、成功事例を紹介するJEEDの事例集(https://www.jeed.go.jp/disability/data/handbook/ca_ls/h23_kaizen_jirei.html)」だ。最優秀賞を受賞した「富士ソフト企画株式会社の事例」では、事業所と支援機関による継続的なサポートのもと、発達障害の従業員自身の障害理解が深まったという事例などが掲載されている。 障害者側にできることはどんなことか?「一定の職歴・学歴がある人は、障害者向け転職エージェントの活用が有効です。ハローワーク経由での求人は、非正規・低賃金が多いが、エージェント経由なら高収入例もあります」暗黙のルールが分からない・経験不足には、ビジネス実務マナー検定や秘書検定、サービス接遇検定などのビジネス系の検定(https://jitsumu-ginou-kentei.jp/)を受けることをおススメするという。

厚労省の制度改革と日本の企業文化

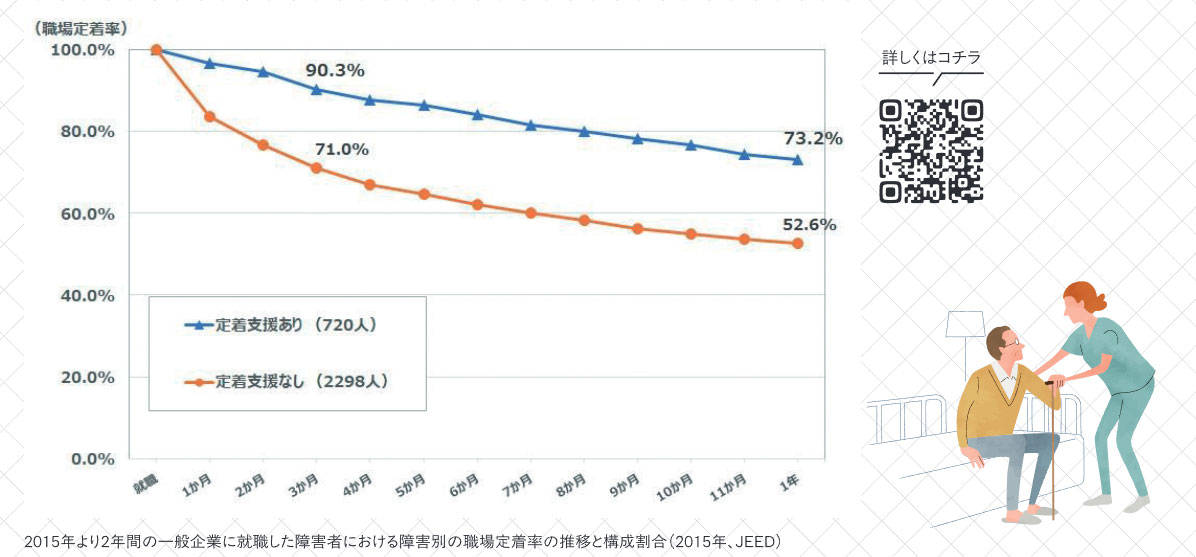

特例子会社は障害者を隔離しがちで、支援金が現場に還元されないと負担が増す。インクルーシブな職場改革が求められる。雇用代行ビジネス(水耕栽培等)も企業・親・支援者にとってはWin-Winだが、2023年の共同通信の報道により、キャリアアップや本質的な支援になっていないと厚労省も問題視している「いわゆる障害者雇用ビジネスに係る実態把握の取組について(https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001087755.pdf)」本来であれば、スキル訓練で本質的支援をすべきだろう。「今後は法定雇用率引き上げとともに、2022年9月に国連で勧告されたような、インクルーシブな職場づくり・マネジメント能力向上が求められるのではないでしょうか。日本企業は、障害があっても特別扱いを嫌うなど、横並びを求める文化が強いです。1人1人の個性に合わせた対応ができるよう、改革していくことも必要でしょう」欧米ではジョブコーチが定着率向上に寄与しているとの統計がある。日本でも、定着支援「あり」の場合の定着率は、「なし」と比べると約20.6%の差が開いており、支援を受けたほうが継続して働ける可能性が高い。日本でも、福祉支援と企業とのより深い連携が必要だ。障害者も企業もハッピーな障害者雇用の実現は、一筋縄ではいかない。だが、障害者・企業ともにできることはまだまだありそうだ。

今回お話を聞いた方

山瀬 健治さん

中高年発達障害当事者の会「みどる」代表理事

中高年発達障害当事者の会「みどる」代表理事。自身も発達障害当事者で、中高年発達障害当事者の会「みどる」(https://midoru.net/)を主宰し、延べ2,000人を超える発達障害者の相談に乗ってきた。