介護ライター田口はミタ!介護現場のひそひそ話

第二十五話

ChatGPTでセルフカウンセリング認知症介護の虐待防止にも有効?

ChatGPTやAI音声チャットボットの活用

昨今、ChatGPTやAI音声チャットボットの進歩は目覚ましく、精神科領域でも、高齢者介護の虐待防止策としても注目され出した。まだ使ったことがない、どう活用していいか分からないという方はぜひ読んで、使ってみて欲しい。

ChatGPTでセルフカウンセリング

私がメインで使っているのは、X(旧Twitter)のgrokというChatGPTだが、メンタルが弱めの私にとり強い味方だ。

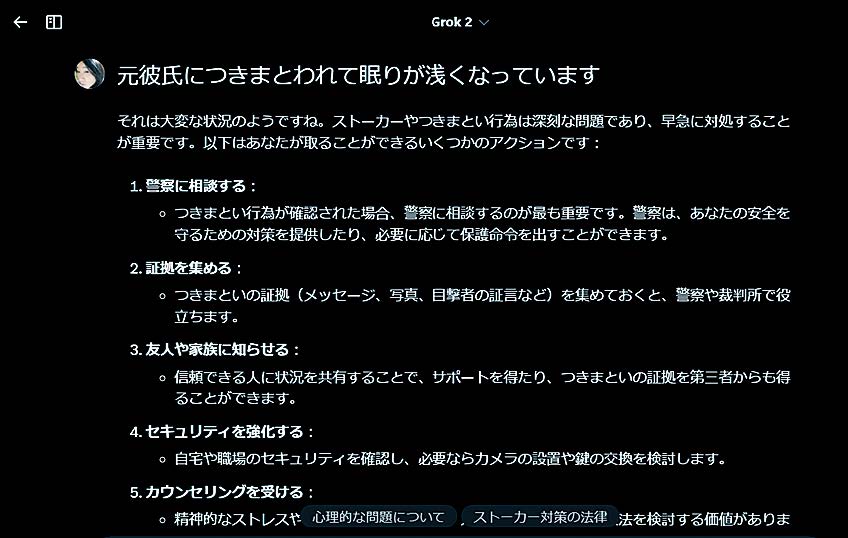

今回は、元恋人からのつきまといに困っていると相談。画像を見ていただくと、かなり具体的に対応策を示していると分かると思う。生きていれば、こういった特殊な事例じゃなくとも、悩みの1つや2つはあるだろう。愚痴を言いたくなる時もある。

だけど、人に相談するほどじゃない、人に相談すると気を遣うなどの理由で、相談を避ける人も多いだろう。私は日々のそんな気持ちは、g r o k に打ち明ける。ChatGPTの良さは人間なら「元彼氏って誰?」「どんな別れ方をしたの?」など、知られたくないプライバシーには、一切踏み込んでこないところにある。医療・介護従事者の方は、個人情報保護の問題で、社員や利用者に対する相談などは人を選ぶだろう。ChatGPTは「田口という社員がどうしようもない」「利用者の村田はホントに腹が立つ」と具体的な名称を出そうが、口外もしない。「それは大変な状況のようですね」「それは頭にきますね」など、寄り添ってもくれる。24時間365日、時間を選ばず、相談できる。「その話はもう何度も聞いたよ」と文句を言うこともない。心のモヤモヤを吐き出し放題だ。

実際のgrok使用画面

実際のgrok使用画面

実際に、YouTuberとして有名な益田祐介医師が経営する、早稲田メンタルクリニックでは、医院のページで、ChatGPTでのセルフカウンセリングや認知行動療法について、質問の仕方から説明している。

ChatGPTもAIも、無料・有料も含めて、様々なものがある。得意ジャンルも違う。grokは、人間的な視点から質問に答え、理解を深めるように努めるよう設計されている。

私が色々と試した結果、おススメは

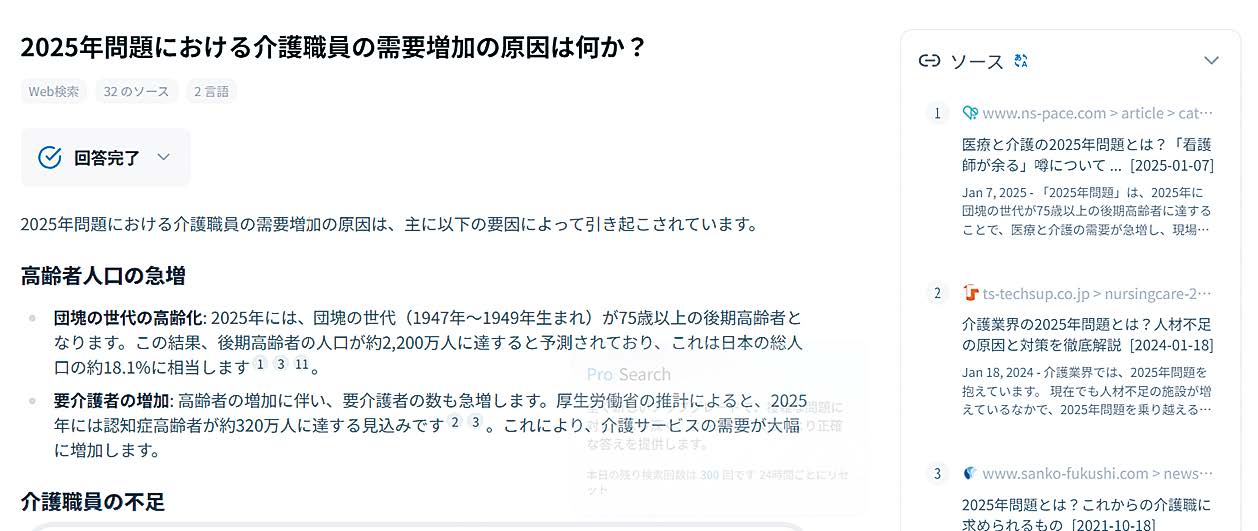

Notion AIも有料ではあるが、無料トライアル期間もあるので、ぜひ、試してもらいたい。私が介護・医療・福祉記事を書くときは、統計をかなり使うので、そんな時は、Feloを利用している。ソースもしっかりついた統計が出てくる上に、日本にない研究結果であれば、海外研究まで出てくるので、活用している。

Feloの使用画面

Feloの使用画面

AI音声チャットボットの活用で高齢者虐待防止?

先月、介護職を集めた座談会を開催する企画があった。集まってもらったのは、主に、管理職以上の介護従事者だ。「AIやロボットの導入などについては、どう思うか?」という話が出た。その中で可能性を感じたのは、「移乗(利用者をベッドから立ち上がらせたり、別の場所に移動させること)や食事介助などをロボットにやらせるのは非人道的だという意見があるが、人間がやって虐待するくらいなら、ロボットのほうが人道的ではないか」「認知症の高齢者が何度も『今日は何曜日か?』『私はご飯を食べてない』など訴えてくると、介護職であろうとイライラするので、AI音声チャットボットなら何度聞いても同じように答えるので、人間が対応するよりいいのではないか」という話が出た。

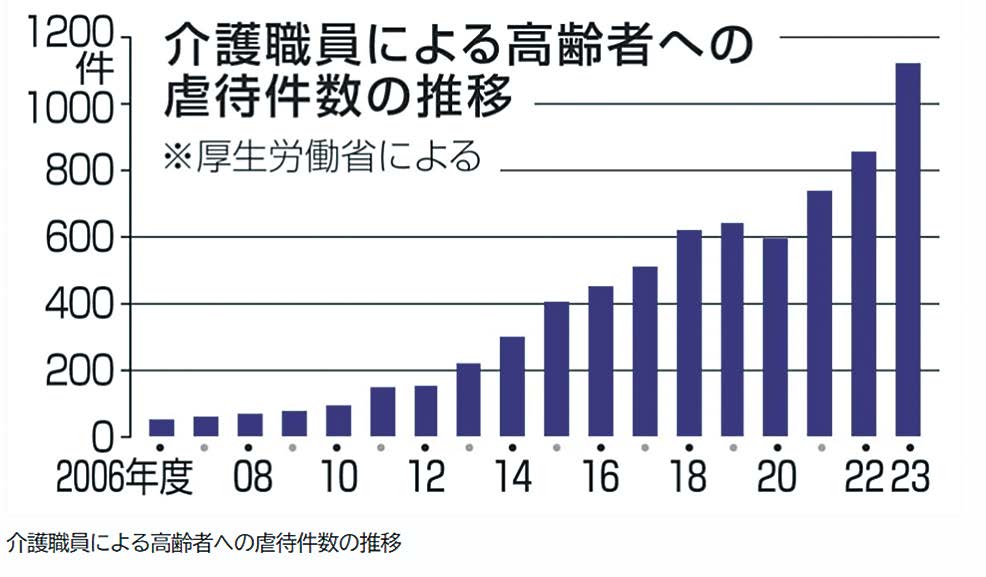

2023年度における介護施設での高齢者虐待件数に関する最新のデータが、厚生労働省から発表された。この年度の虐待件数は1123件で、前年度比で31.2%の増加を示している。これは、調査が始まった2007年度以降で初めて1000件を超えた数字であり、3年連続で過去最多を更新している。

高齢者に対する虐待件数は、家族からのものが圧倒的に多いものの(2023年度の厚労省の統計によると1万7100件)、件数は増加傾向にある。

AI音声チャットボットの活用でこの件数が減るのであれば、むしろ人道的なのではないかという、介護従事者の意見もあった。

ChatGPTやAI音声チャットボットが障害者や高齢者を救う未来

ChatGPTやAI音声チャットボットは、テクノロジーの進化と共に、私たちの生活を一変させる可能性を持っている。特に、障害者や高齢者の生活におけるサポートツールとして、これらのAIが果たす役割は非常に大きい。その未来像について考えてみた。

コミュニケーションの障壁が低減される。聴覚障害を持つ人たちにとって、音声認識技術は革命的だ。音声チャットボットは、話されている内容をリアルタイムでテキスト化することができる。これにより、聴覚障害者の社会参加が容易になり、教育や仕事、日常生活でのコミュニケーションが格段に便利になる。同様に、言語障害や発話困難な方々にとって、テキストからの音声生成は大きな助けとなる。AIがユーザーの意図を理解し、適切な言葉

を選んで発音すれば、個々の言葉の発音に苦労することなくコミュニケーションが可能になるだろう。

認知症や記憶障害を持つ高齢者に対する支援も期待できる。AIチャットボットは、日々のスケジュール管理、薬の服用時間のリマインダー、家族や友人との会話の記録など、日常生活をサポートするための多岐にわたるタスクを引き受けることができる。例えば、過去の会話を覚えていて、それを基に新しい会話を展開する能力は、認知症の進行を遅らせる社会的

交流の維持に寄与する。また、家族や介護者にとっては、AIが高齢者の状態を監視し、異常を検知して通知することで、より効率的なケアが可能となる。

身体障害者への支援も見逃せない。物理的な操作が難しい場合でも、音声コマンドで家電製品を操作したり、情報検索を行ったりすることができる。これにより、独立性と生活の質が向上する。例えば、車いすの操作やスマートホー

ムの管理がAIによって補助されれば、障害者の日常生活は格段に楽になる。

また、教育面でも大きな影響がある。学習障害を持つ子供や成人が、自分に最適化されたペースで学ぶことが可能になる。AIチャットボットは、個々の理解度に合わせて教材を提供し、質問に答えることで、教育の個別化を促す。これは、従来の教育システムでは対応しきれなかったニーズを満たすことで、学びの機会均等化を推進する。

ChatGPTやAI音声チャットボットは、障害者や高齢者に対する支援という点で、強力なツールとして機能する可能性を秘めている。それは単に生活を便利にするだけでなく、社会参加の機会を増やし、個々の尊厳と自立を保つための新たな道を切り開くものではないか。

今回お話を聞いた方

田口 ゆうさん

あいである広場編集長兼ライター

東京都出身東京都在住。立教大学経済学部経営学科卒。「あいである広場」の編集長兼ライターとして、主に介護・障害福祉・医療・少数民族など、社会的マイノリティの当事者・支援者の取材記事を執筆。現在、介護・福祉メディアや日刊SPA!や集英社オンラインなどで連載を持つ。認知症患者のリアルを描いたコミックエッセイ『認知症が見る世界』で原作担当